新着情報一覧 > 「呼吸」と「胸郭」の密接な関係

「呼吸」と「胸郭」の密接な関係

私たちの体にとって、呼吸は生命維持に不可欠な営みです。

意識することなく毎日繰り返される呼吸ですが、そのメカニズムと、それを支える「胸郭」という骨格が、いかに密接に関わり合っているかをご存知でしょうか?

今回は、普段あまり意識しない「呼吸」と「胸郭」の関係、特に胸椎の歪みが呼吸に与える影響に焦点を当ててご紹介します。

呼吸の基本:なぜ息ができるのか?

呼吸とは、体内に酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するガス交換のことです。

このガス交換は主に肺で行われますが、肺自体には筋肉がなく、自力で膨らんだり縮んだりすることはできません。

では、どのようにして肺は動いているのでしょうか?

その鍵を握るのが、胸郭とそれに付随する呼吸筋です。

胸郭とは何か?:呼吸を守る「かご」

胸郭とは、背骨(胸椎)、肋骨、胸骨で構成される、円錐状の骨格のことです。

ちょうど鳥かごのように、心臓や肺といった重要な臓器を保護する役割を担っています。

成人では12対の肋骨があり、後ろは胸椎に、前は胸骨に連結しています(ただし、下の2対の肋骨は胸骨とは直接連結せず「浮遊肋」と呼ばれます)。

これらの骨は、軟骨や関節を介して連結されており、ある程度の可動性を持っています。

この可動性こそが、呼吸において非常に重要な役割を果たすのです。

胸郭の動きと呼吸のメカニズム

息を吸い込む「吸気」と、息を吐き出す「呼気」は、胸郭の動きによって実現されます。

吸気のメカニズム

吸気は、主に横隔膜と外肋間筋の収縮によって起こります。

- 横隔膜の収縮: 肺の下にあるドーム状の筋肉である横隔膜が収縮すると、下方に引っ張られ平らになります。これにより、胸腔(胸郭の内側の空間)の上下方向の容積が増大します。

- 外肋間筋の収縮: 肋骨と肋骨の間にある外肋間筋が収縮すると、肋骨全体が前上方、かつ外側に持ち上げられます。これは「ポンプハンドル運動」や「バケツハンドル運動」に例えられます。ポンプハンドル運動は胸骨と上部肋骨の前方への動きを指し、胸腔の前後径を増加させます。バケツハンドル運動は下部肋骨の外側への動きを指し、胸腔の左右径を増加させます。

これらの動きにより、胸郭全体の容積が拡大します。

胸腔内の容積が拡大すると、肺は胸郭に引き伸ばされる形で膨らみ、肺の内圧が外気圧よりも低くなります。

この内外の圧力差によって、空気は気道を通って肺の中へ流れ込みます。これが「息を吸う」という行為です。

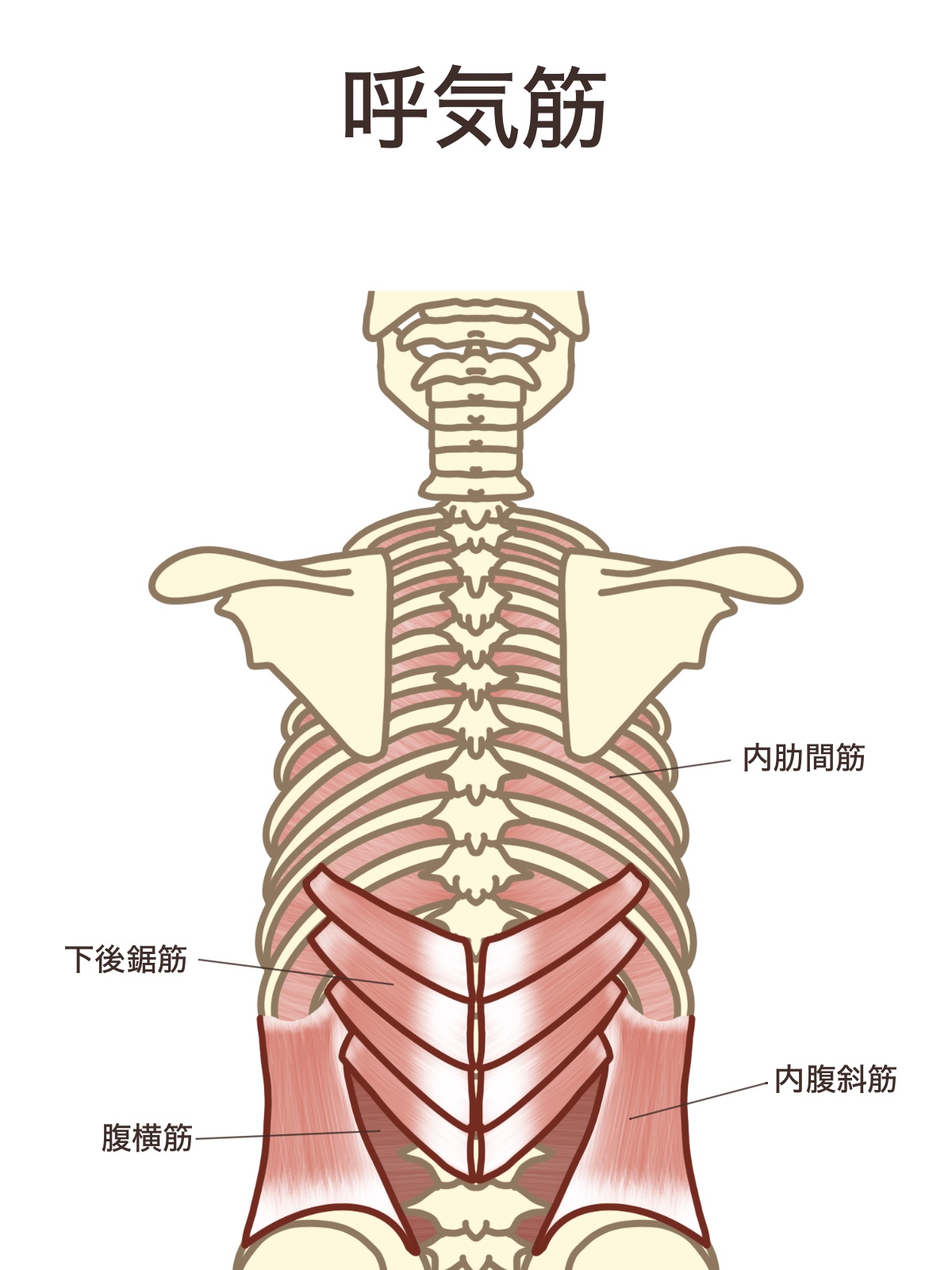

呼気のメカニズム

通常の呼気は、吸気筋の弛緩による受動的な運動です。

- 横隔膜の弛緩: 収縮していた横隔膜が弛緩すると、元のドーム状に戻ります。

- 外肋間筋の弛緩: 収縮していた外肋間筋が弛緩すると、肋骨は自重と弾性によって元の位置に戻ります。

これらの動きにより、胸郭の容積が縮小します。胸郭の縮小に伴い肺も縮み、肺の内圧が外気圧よりも高くなるため、空気は肺から外へと押し出されます。

これが「息を吐く」という行為です。

激しい運動時や、意識的に息を強く吐き出す際には、内肋間筋や腹筋群といった補助的な呼吸筋が収縮し、より強制的に胸郭を縮小させることで、大量の空気を排出します。

胸郭の柔軟性と「胸椎の歪み」が呼吸に与える影響

このように、呼吸は胸郭の柔軟な動きによって支えられています。

では、もし胸郭の動きが悪くなったり、特に胸椎に歪みが生じるとどうなるでしょうか?

胸椎は、肋骨とつながり、胸郭の土台となる重要な骨です。

猫背や長時間のデスクワーク、スマートフォンの使いすぎなど、現代の生活習慣は、この胸椎に負担をかけ、歪みを引き起こす大きな原因となります。

胸椎に歪みが生じると、次のような影響が呼吸に現れる可能性があります。

- 胸郭の動きが制限される: 胸椎が正しい位置からずれると、それに付随する肋骨の動きも悪くなります。肋骨がスムーズに動かせないと、吸気時に胸郭を十分に広げることができません。

- 呼吸が浅くなる: 胸郭が十分に広がらないと、肺も十分に膨らむことができず、一度に吸い込める空気の量が減少します。結果として、呼吸が浅くなり、酸素摂取効率が低下する可能性があります。慢性的な酸素不足は、全身の細胞の機能低下にもつながりかねません。

- 呼吸筋への負担増大: 浅い呼吸を補うために、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋は、より頻繁に、あるいはより強く収縮しようとします。これにより、呼吸筋が疲労しやすくなり、肩こりや首の凝り、背中の張りの原因となることもあります。

- 自律神経の乱れ: 胸椎の歪みは、自律神経系にも影響を与えることがあります。自律神経は呼吸をコントロールしており、歪みによって自律神経のバランスが乱れると、呼吸がさらに浅くなったり、不規則になったりする可能性があります。これは心身の緊張を高め、ストレスを感じやすくなる悪循環を生み出します。

- 姿勢の悪化: 胸椎の歪みは、猫背をさらに悪化させたり、左右の肩の高さが異なるなど、不良姿勢につながります。悪い姿勢は胸郭の動きをさらに制限し、呼吸をより浅くするという悪循環を引き起こします。

胸郭の動きを良くし、胸椎の歪みを防ぐために

胸郭の柔軟性を保ち、胸椎の歪みを防ぎ、より良い呼吸を行うためには、日頃からの意識とケアが重要です。

- 正しい姿勢を意識する: 猫背にならないよう、背筋を伸ばし、胸を開くような姿勢を心がけましょう。デスクワークやスマートフォンの使用時も、こまめに姿勢をチェックし、胸椎が丸まらないように意識することが大切です。

- 深呼吸を習慣にする: 意識的に深く息を吸い、ゆっくりと吐き出す深呼吸は、胸郭の可動域を広げ、呼吸筋を活性化させる効果があります。特に、腹式呼吸を意識することで、横隔膜の動きを最大限に引き出すことができます。

- ストレッチや軽い運動を取り入れる: 肩甲骨周りや胸郭を広げるストレッチ、ヨガやピラティスなど、胸椎の可動性を高める運動は非常に有効です。特に、背骨を反らせるようなストレッチは、胸椎の柔軟性を保つ上で役立ちます。

- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなど、有酸素運動は心肺機能を高め、呼吸筋を強化します。

- リラックスを心がける: ストレスは呼吸を浅くする原因の一つです。心身のリラックスを促すことで、自然と深い呼吸ができるようになります。

まとめ

呼吸は、私たちが意識することなく行っている生命活動ですが、その背後には「胸郭」という強固でありながらも柔軟な骨格の働きがあります。

そして、胸郭の土台である胸椎の健康は、私たちの呼吸の質、ひいては全身の健康状態に大きく影響します。

日頃から姿勢に気をつけ、深呼吸を意識し、適度な運動を取り入れることで、胸郭の柔軟性を保ち、胸椎の歪みを防ぐことにつながります。

ご自身の呼吸に少し意識を向けてみることから、健康な体づくりを始めてみませんか?